テディスを開校して10余年。

開校時に入会したあどけない顔をした子どもたちも今や立派な大学生になっています。テディスに通っていただいた生徒さんとの付き合いは、幼稚園児から高校卒業まで10 年以上となる方もいます。中には大学生になっても、立場を変えて講師として自身の経験を子どもたちに伝えて、引き続きテディスを支えてくれている元生徒さんもいます。本当にありがたいことです。

卒業生はもちろん、誰もが気軽に立ち寄れる、そんな地域の学びスペースにしていきたいと考えています。

目次

私たちが大切にしていること

テディスは大きな教室ではありませんが、「何ごとも面白がり、周囲を巻き込みながら正解のない問題を創造的に解決できる人」になってほしいという私の想いが詰まっています。

そのために注力してきているのが、学びの源である「好奇心・探究心を大切に育てること」、そして生きた知識とスキルを身につけるために重要な「試行錯誤(推論と修正)して概念を理解する学び方を身につけること」です。

現代は、前例がなく答えのない課題に向き合わなければなりません。AIは驚くべきスピードで進化し続けています。学びの本質である「推論と修正(試行錯誤)を繰り返して、自ずと気づく」学び方をの重要はますます高まっています。

こうした中、私たちのような教育者の役割は教え込むことではなく、うまくいかないことも含めて、試行錯誤を思う存分楽しみ、主体的に学べる場を提供することであると考えています。

一方で、結果と正解が重要視され、即効的な成果に重きが置かれた教育の中で、試行錯誤して自ずと気づく学びの喜びやワクワク感は忘れられ、主体的で自由な学びに必要な好奇心にフタがされてしまっている子どもが少なくないのも現状です。

最後に、主体的に試行錯誤して学べるようになるためにどうしたらよいのか・・・10年以上子どもたちの学び・成長に関わってきた私の結論は2つあります。どんな教室か気になった方は是非体験授業にいらしてください。

「正解を追わず、“何となく気になる”を大切に!」

好奇心と探究心は、無理に教え込むものではありません。

これらを自然と育むために大切なことがあります。

何のためになるかなんて、考えなくていい。

ただ、「何となく気になる」を拾ってみる。

葉っぱのかたち。マンホールの模様。歩いて出会う身近にある小さなこと。

そうして集めた「気になる」が、

いつの間にかつながり始める。

誰かに評価されなくてもいい。

「何となく気になる」

その気持ちこそが、学びのはじまりだから。

「手をかけすぎない。そのほうが、伸びるんです。」

「つい口を出したくなっちゃうんです。だって、失敗してほしくないから…」

私も二人の子の親として、そう話してくださるお父さんとお母さんの気持ち、とてもよくわかります。

でも実は、子どもって “自分でやってみたい” と思っているんです。

たとえ失敗しても、遠回りしても、それは子どもにとって宝物。

「なんでだろう?」「どうしたらいい?」と考えた経験は、

あとあと大きな力になっていきます。

だから、テディスではすぐに答えを教えません。

つまずいたときこそ、「ここが伸びるチャンス」。

私たちは、一緒に悩んで、一緒に試して、一緒に喜ぶような、

そんな “挑戦の仲間” でありたいと思っています。

2種類の学び ~ 「Feel度Walk」×「ロボット・プログラミング」

テディスには、大きく2つの学びのかたちがあります。

ひとつは、あえてテーマを決めずに「なんとなく気になる」「あれ?」から始まる好奇心と探究心のフタをひらく活動――それが「Feel度Walk」です。ここでは、身の回りにあるちょっとしたことを集めて面白がり、いわゆる正解を追わないマインドを育みます。

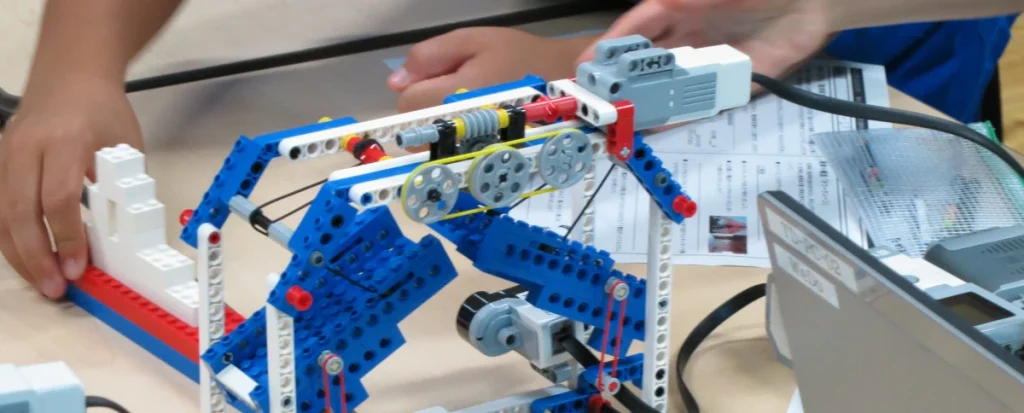

もうひとつは、ロボット制作やプログラミングなどを通して、試行錯誤を重ねながら「学び方」を身につけていく学びです。自分の手と頭をフルに使って、原理や法則に自分で気づく(みつかる)体験が、理解の深さや思考力へとつながっていきます。

この2つの学びがかけ合わさることで、

好奇心や探究心の“フタ”が開き、

試して、考えて、また挑む――そんな「学び方を学ぶ」力が、自然と育まれていきます。

それは、知識を詰め込むだけでは得られない、一生ものの“学びの土台”。

テディスでは、すべての学びがこの土台をしっかり育てることを目指しています。

好奇心と探究心のフタをひらく「Feel度Walk」

最近、「うちの子、何に興味があるのかわからなくて…」という声をよく聞きます。

でもそれ、本当に興味がないんじゃなくて、ただ「好奇心にフタ”がされている」だけかもしれません。

テディスでは、あえてテーマを決めずに当てもなく歩き、たちどまり、「これ何?」「んっ!」「あれっ!」「これ面白い!」と感じたモノ・コト・ヒトを集めて歩く時間を大切にしています。

これが、Feel度Walk。

Feel度Walkってなに?

身近なところにあるちょっとした何かを発見して歩くのは大人も子どもも本当に楽しいものです。こうしてみつかったちょっとしたモノ・コト・ヒトを集めてゆくだけで発見の感度=Feel度が上がります。だからFeel度WalKです。これは探究学習の先駆けとなった東京コミュニティスクールの元校長である市川力さんをはじめとする探究学習の先駆者たちがたどり着いた、新しい時代の新しい形の学びです。

あわせて読みたい

Feel度Walkとは

Feel度Walk(フィールド・ウォーク)とは? 幼児も小学生も中高生も大学生も大人も関係なく、なんとなく気になるものを追いかけて、あてもなく歩く。身近なところにある…

効率や成果にとらわれず、ワクワクに導かれて体も頭も動き出す——そんな経験を通して、「学びたい!」という気持ちが自然と湧いてくる。まずはここから、テディスの学びは始まります。

昔はこうした活動、時間は自然と生活の中にあったのですが、大人も子供も忙しい現代では敢えてこうした場を設定する必要があるように思います。知識獲得が目的とする前に、好奇心・探究心を十分に温めておくことが必要になっているのではないでしょうか。

小学3年生のお母さま

「最初は、何をしているのかよくわからなかったんです。でも、家で急に『これ見て!面白いから!』って言って、様々な絵柄のマンホールの絵や写真をみせてきて。今ではいろいろな地域のマンホールにも興味があるみたいで、あちこち行きたいところがあるみたいです。好奇心のタネって身近なこんなちょっとしたことにあるんだなと気づかされました。」

最近は、決められた課題をこなす学びばかりで、子どもたちの“好き”や“気になる”が表に出にくくなっています。

テディスのFeel度Walkでは、あえてテーマを決めずに、心が動くままに“気になる”を追いかけます。

遊びのようでいて、実はとても本質的な学び。好奇心のフタが外れた瞬間、子どもたちの目が輝き始めるのです。

「できる」に変える、ロボット・プログラミング

Feel度Walkで開いた“学びの入口”。そこから次は、テーマに沿って試行錯誤するステージへ進みます。

ロボットを制作したり、プログラムを組んだり。その過程では、思うように動かないこともたくさん。

でも、だからこそ子どもたちは「なぜ?」と考え、何度もやり直しながら理解を深めていきます。

目的は、「知識を得る」ことではなく、「学び方を学ぶ」こと。

テキストや本に書いてあるだけの知識ではなく、自分の手と頭を使って得た“生きた知識”が、子どもたちの中にしっかり根付きます。

小学5年生のお母さま

「失敗するとすぐに“できない!わからない!”って言っていた子が、ある日“もう1回やってみる”って。そんな一言が、本当にうれしくて…」

ロボットやプログラミングの学びでは、うまくいかないことも多くあります。

でも、失敗は悪いことではなく、学びの“入口”。

テディス代表 渡辺紀元(わたなべのりゆき)

大手情報通信関連メーカー、大手通信キャリアの商品企画・経営企画部門にて、主に新商品開発、事業戦略、新規事業立ち上げで経験を重ねる。

ここでの経験と子どもの誕生を機に、「自分で考え・行動できる力」を育む教育に関わりたいと考え、2013年6月に「テディス」を開校。

- 2022年よりロボカップジュニア千葉ノード運営委員会 副委員長

- 米国アリゾナ州政府公認の人材育成および資格発行機関『Arizona Family Childcare Providers Association』『CCS(チャイルドケアソリューション)』修了

あわせて読みたい

初期学習者が優先して学ぶべきこと

自ずと気づく学びのカギは「マインドセット」と「学び方」 主体的に学び、周囲が驚くほどぐんぐん成長していく子どもには共通するものがあります。それは、好奇心にあふ…

あわせて読みたい

3つのステップで学ぶ

好奇心を起点に、自信と学び方を身につける3つのステップ 子どもたちは本来、知りたがりで、やってみたがり。でも最近、「正解がわからないと動けない」「失敗したくな…

クラスやロボコンの様子