小学生から始めるプログラミング教育~小・中・高校で学ぶ内容とその目的

小学生から始まるプログラミング教育とは?

2020年度から、小学校でプログラミング教育が必修化されました。これは、社会の急速なIT化とそれに伴う「IT人材不足」への対応が背景にあります。中学校では2021年度から、高校では2022年度から必修となり、プログラミング教育は全国の子どもたちにとって「当たり前の学び」となっています。

なぜ今、プログラミング教育が必要なのか?

文部科学省は、プログラミング教育の導入理由として以下を挙げています。

- 第4次産業革命(AI・IoTなど)の進展による社会構造の変化

- IT人材不足の深刻化と未来の職業に必要なスキルの習得

- コンピュータや情報技術を主体的に活用できる力の育成

子どもたちは、プログラミングを通してコンピュータの仕組みを学び、「考える力」や「問題解決力」を身につけていきます。これは、将来の進路や職業に関係なく、すべての子どもに必要な力です。

プログラミング教育の3つのねらい

小学校におけるプログラミング教育には、次の3つの目的があります。

- プログラミング的思考の育成

物事を順序立てて考え、問題を分解・整理して解決する力 - コンピュータとプログラミングの基礎理解

技術を「使う側」から「活用する側」への転換を促す - 教科横断的な学びの深化

理科・算数・社会など既存教科と連携し、学びを実生活に結びつける

これらを前提に、「楽しい」「達成感がある」体験を通して子どもたちの学ぶ意欲を高めていきます。

小・中・高校別|プログラミング教育の内容の違い

【小学校】(2020年度~)

- プログラミング言語の習得ではなく、「順序立てて考える力」や「手順の理解」が目的

- 算数や理科の授業に取り入れ、日常生活とつなげて学ぶ

【中学校】(2021年度~)

- 「技術・家庭科(技術分野)」で学習

- センサーを使った「計測・制御」や、ネットワーク通信を使った双方向型コンテンツの制作も実施

【高校】(2022年度~)

- 「情報Ⅰ」が必修、「情報Ⅱ」は選択科目

- プログラミングだけでなく、ネットワーク、情報モラル、データ分析など高度な内容も扱う

2025年1月実施の「大学入学共通テスト」では、「情報」科目が正式導入。国語や数学と並ぶ、基礎教科の1つとして扱われます。

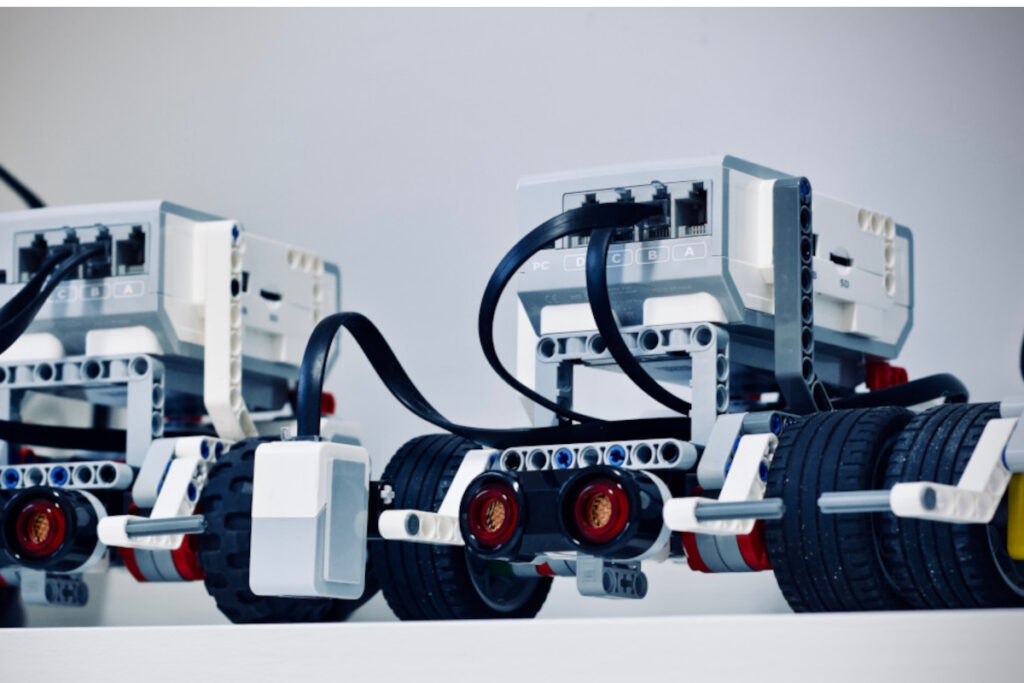

ロボットで学ぶプログラミング教育の魅力とは?

- 楽しく学べて理解しやすい

ロボットを動かすことで、プログラムがどのように動作するかを視覚的・体感的に理解できます。論理的な思考が苦手な子でも、「目に見える動き」があることで学習効果が高まります。 - 日常生活とのつながりを実感できる

掃除ロボットや自動ドアなど、身近な例と関連づけることで、子どもたちの興味関心を引き出します。 - チームワークや対話力も育つ

ロボット制作やプログラミングはグループ活動との相性が良く、協力して課題に取り組む中で、自然とコミュニケーション能力が育まれます。 - 理科・数学への興味が広がる

ロボット学習は「動き」「計測」「仕組み」を扱うため、物理や算数、論理思考と直結。STEM教育の一環としても注目されています。

まとめ:これからの子どもに求められる「生きる力」

プログラミングは「特別な才能を持つ子の学び」ではなく、すべての子どもにとって必要な「未来を生き抜く力」を育む教育です。ロボットなどの体験型教材を通じて、楽しみながら、思考力・創造力・コミュニケーション力など多様な力を身につけていけるのが今のプログラミング教育の魅力です。