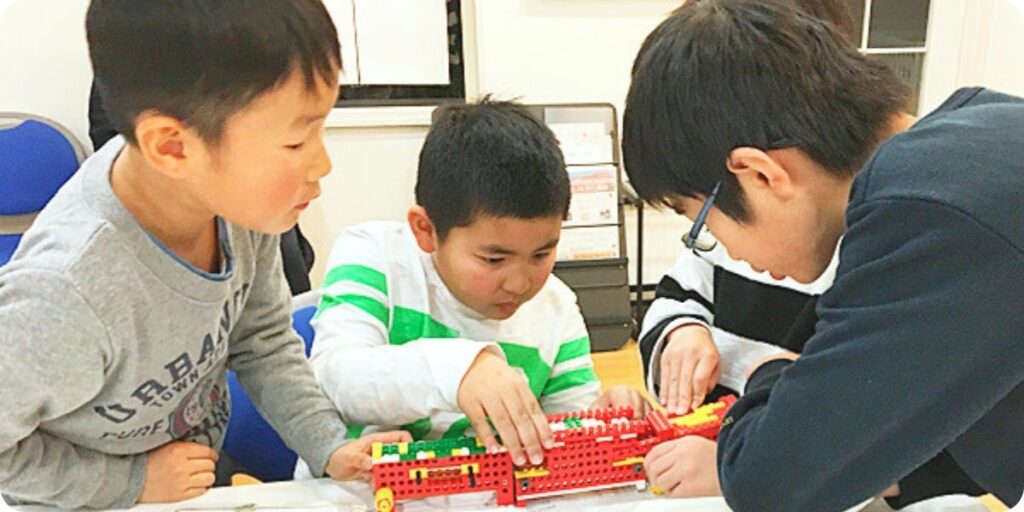

協働力を育てる~グループで問題を解決する

一人ではできないことも、仲間とならできる。そんな体験を重ねることで、子どもたちは「自分はできる」という実感と、「人と関わることの意味」を学びます。

教育の世界では、「学びは子ども自身が構築するもの」という“構成主義”という考え方があります。中でも、協働的な活動は、自分の考えを深め、他者から学び、より豊かな理解につなげてくれます。

テディスでは、こうした“学びの本質”を大切にした授業を通じて、「協働する力」を育てています。

協働で問題を解決する力 ― 一人ではたどり着けない答えがある

「自分ひとりの力には限界がある」――それを知ることは、子どもたちにとって大きな成長の一歩です。

現代社会では、周囲と協力しながら課題を乗り越える「協働力」が、これまで以上に重視されています。実際、多くの企業のリーダーたちが人材評価で最も重要視しているのは、「チームワーク」「問題解決力」「コミュニケーション力」「思考力」です。変化が激しく、複雑で、多様な価値観が共存する今の時代――どれも一人では成し得ないスキルばかりです。

知識は“与えられる”ものではなく、“構築される”もの

教育学における「構成主義」という考え方では、学びは受動的な記憶ではなく、子ども自身が経験や対話を通して、意味づけをしながら構築していくものとされています。

その中でも、協働は非常に重要な役割を果たします。なぜなら、他者とのやりとりを通して、子どもは自分の考えを言語化し、見直し、時には修正するプロセスを経験するからです。

こうした相互作用の中でこそ、より深い理解や新たな視点が生まれ、「自分なりの学び」が形成されていきます。

グループでの学びには、特別な価値がある

子どもたちは、グループでの作業を通じてさまざまな経験をします。

一緒にアイデアを出し合い、試行錯誤しながら目標に向かって協力する楽しさ。

その一方で、意見がぶつかることや、自分の考えがうまく伝わらないもどかしさ、

時には「一人でやった方が楽」と感じることもあるかもしれません。

しかし、だからこそ「協働」は意味を持ちます。

互いの違いを理解し、相手の言葉に耳を傾け、自分の考えを言葉にする。

ときには妥協しながらも、最終的に“ひとりでは思いつかなかった解決策”にたどり着く経験は、まさに21世紀型スキルの実体験であり、構成主義的な学びの核心です。

テディスの少人数グループ授業で育む「協働する力」

テディスでは、子どもたちが「一人ではできないものを仲間と一緒につくる」楽しさを体験できるよう、

少人数のグループ授業を取り入れています。個性を尊重しながら、話し合い、協力し、

失敗も成功も仲間と共有しながら学ぶスタイルです。

- 「どうしたら伝わるだろう?」

- 「あの子の考えを取り入れるともっと良くなるかも」

- 「ぶつかったけど、一緒に考えたから完成できた」

そんな経験の積み重ねが、子どもたちの自己肯定感を育み、やがては「自分の力を社会の中で発揮できる人」へと育ててくれます。

協働力は、これからの時代に欠かせない「生きる力」

社会に出れば、正解のない課題ばかりが待っています。だからこそ、子どもたちには「仲間とともに課題に向き合い、解決に導く力」を身につけてほしい。テディスはそのための“学びの土台”を、子ども自身が「自分で考え、作り出す」構成主義的な学びの場として提供しています。

一人ではたどり着けなかった答えに、仲間となら出会える。

その感動を、子どもたちにたくさん経験してもらいたい――そう考えています。