Feel度Walk ~ 自分から学ぶ“根っこ”を育てる体験

なんとなく気になるものを追いかけて、あてもなく歩く。

そんな時間が、子どもにとっても大人にとっても、実はとても楽しくて豊かなものになります。たとえば、葉っぱのかたちや、マンホールの模様。身のまわりに転がっている小さな「???」に目を向けるだけで、学びはもう始まっています。

こうしたモノ・コト・ヒトを「なんとなく」集めていくだけで、発見の感度=Feel度が自然と高まっていく。だから、Feel度Walk(フィールどウォーク)です。

Feel度Walkは、東京コミュニティスクール元校長・市川力さんをはじめ、探究学習の先駆者たちがたどり着いた「新しい時代の学び」の原点でもあります。

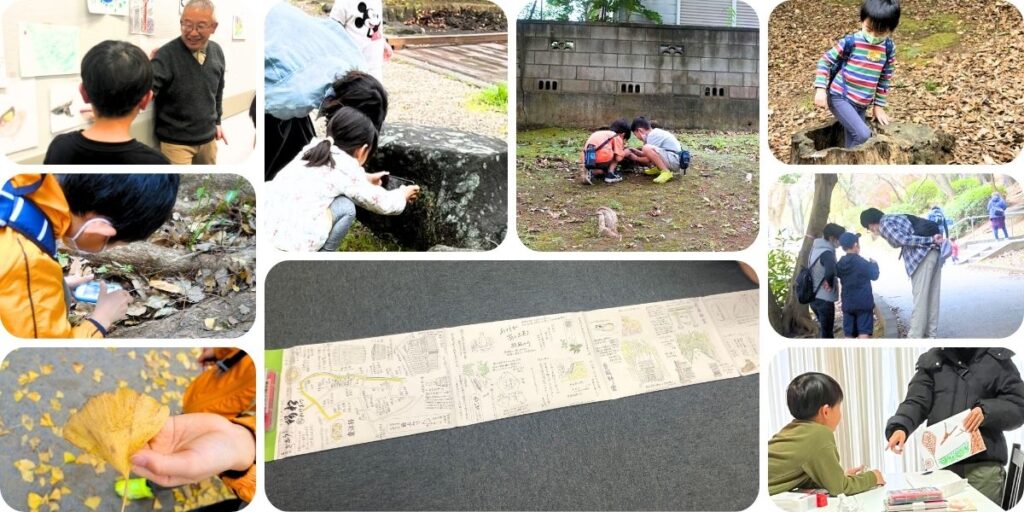

テディスにも、2021年11月と2024年12月の2回、千葉公園にお越しいただき、子どもたちといっしょにFeel度Walkを楽しんでいただきました。

なんとなく気になるものを追いかけて、あてもなく歩く。

そんな時間が、子どもにとっても大人にとっても、実はとても楽しくて豊かなものになります。たとえば、葉っぱのかたちや、マンホールの模様。身のまわりに転がっている小さな「???」に目を向けるだけで、学びはもう始まっています。

こうしたモノ・コト・ヒトを「なんとなく」集めていくだけで、発見の感度=Feel度が自然と高まっていく。だから、Feel度Walk(フィールどウォーク)です。

Feel度Walkは、東京コミュニティスクール元校長・市川力さんをはじめ、探究学習の先駆者たちがたどり着いた「新しい時代の学び」の原点でもあります。

テディスにも、2021年11月と2024年12月の2回、千葉公園にお越しいただき、子どもたちといっしょにFeel度Walkを楽しんでいただきました。

一般社団法人みつかる+わかる代表理事 広域通信制明蓬館高等学校副理事長

長年、大人と子どもが一緒になって見えないなりゆきを追いかける学びを研究・実践。多様な人たちが持ち前の好奇心を発揮してともに成長する場を生むまちのジェネレーターとして活躍。なんとなく気になったことを集めて歩き、旅し、妄想し続ける「雑」のアーカイバー。知図師。

主な著書は『探究する力』(知の探究社 2009年)、井庭崇編『クリエイティブ・ラーニング 創造社会の学びと教育』(慶應義塾大学出版会 2019年)、井庭崇との共著『ジェネレーター 学びと活動の生成』(学事出版 2022年)、2023年12月 岩波ジュニアスタートブックスから『知図を描こう あるいてあつめておもしろがる』出版。

一般社団法人みつかる+わかる代表理事 広域通信制明蓬館高等学校副理事長

長年、大人と子どもが一緒になって見えないなりゆきを追いかける学びを研究・実践。多様な人たちが持ち前の好奇心を発揮してともに成長する場を生むまちのジェネレーターとして活躍。なんとなく気になったことを集めて歩き、旅し、妄想し続ける「雑」のアーカイバー。知図師。

主な著書は『探究する力』(知の探究社 2009年)、井庭崇編『クリエイティブ・ラーニング 創造社会の学びと教育』(慶應義塾大学出版会 2019年)、井庭崇との共著『ジェネレーター 学びと活動の生成』(学事出版 2022年)、2023年12月 岩波ジュニアスタートブックスから『知図を描こう あるいてあつめておもしろがる』出版。

学びの“ウォーミングアップ”

学校や塾ではどうしても、“正解”や“教わること”が重視されがちです。でも、それだけでは「自分から学ぶ力」や「失敗を恐れずに挑戦する心」はなかなか育ちません。

近年注目されている「アクティブ・ラーニング」や「探究型の学び」。探究の原点は、身近なちょっとしたことを見逃さないところにあります。たとえば、通学路でふと足を止めたあの感覚。道ばたのアリの巣をじっと見つめたあの瞬間。「んっ!」「なんだろう?」という小さな気づき(「!」や「?」)こそが、学びの出発点です。

Feel度Walkは、そんな“気づく力”を育てる「学びのウォームアップ」。ここから、すべての探究がはじまります。

「Feel度Walk」の魅力

大人も子どもも、

とにかく楽しい!

見慣れた景色が、ちょっと違って見えてくる。

「なんとなく気になる」気持ちに素直になれる、自由な時間。正解を探す必要はありません。

目にとまったものを、仲間と「これ、なんか面白いね」と共感するだけで、心が自然とほぐれていきます。

やらされているのではなく、自分の感覚で動けるからこそ、主体性・好奇心・探究心がのびのびと解き放たれ、自信にもつながります。

特別なスキルは不要。

撮って描くだけ。

Feel度Walkに必要なのは、「感じる力」だけ。気になったものをパシャっと撮って、感じたことを“知図”と呼ばれる絵で表現するだけです。

「うまくできない」「正しく描かなきゃ」と心配する必要はありません。上手・下手も、正解・不正解もないから、子どもたちは自由に感じて、自由に表現することを楽しめます。

もちろん、大人も講師も同じ。子どもと一緒に好奇心のアンテナをひろげながら、心から楽しめます。

正解を追わないから、

主体的になる。

Feel度Walkには正解はありません。「なんとなく気になる」「なんか好きかも」――そんな気持ちをそのまま追いかける時間の中で、自分の感性に自信が持てるようになります。

仲間とのシェアを通じて共感が生まれ、さらに積極的な姿勢が育まれていきます。

どこにたどり着くかわからない。だからこそ面白い。正解のない世界でこそ、好奇心はどこまでも自由に広がっていくのです。

「なんとなく」「あてもなく」で大丈夫?

「あてもなく歩いて、なんとなく気になるものを集める」――最初は「それだけでいいの?」と戸惑う子もいます。でも、歩いているうちに少しずつ「気になるもの」が見えてきて、写真を撮り、見せ合う中で、夢中になっていきます。最後には、お気に入りの一枚を選んで、「知図」に描いてみる。すると、新しい発見や気づきが生まれることもあります。

なんとなく始めたことが、「好き」になり、「夢中」へとつながる。それがFeel度Walkのいちばんの魅力です。

中谷氏は著書「科学の方法」の中で右のように語っています。

とにかく興味の向くことなら何でも構わず貪るように意地汚なくかじり散らした。それが後年なんの役に立つかということは考えなかったのであるが、そういう一見雑多な知識が実に不思議なほどみんな後年の役に立った。それは動物や人間がちょうど自分のからだに必要な栄養品やビタミンを無意識に食いたがるようなものではなかったかという気がするのである。

「あてもなく歩いて、なんとなく気になるものを集める」――最初は「それだけでいいの?」と戸惑う子もいます。でも、歩いているうちに少しずつ「気になるもの」が見えてきて、写真を撮り、見せ合う中で、夢中になっていきます。最後には、お気に入りの一枚を選んで、「知図」に描いてみる。すると、新しい発見や気づきが生まれることもあります。

中谷氏は著書「科学の方法」の中で次のように語っています。

なんとなく始めたことが、「好き」になり、「夢中」へとつながる。それがFeel度Walkのいちばんの魅力です。

とにかく興味の向くことなら何でも構わず貪るように意地汚なくかじり散らした。それが後年なんの役に立つかということは考えなかったのであるが、そういう一見雑多な知識が実に不思議なほどみんな後年の役に立った。それは動物や人間がちょうど自分のからだに必要な栄養品やビタミンを無意識に食いたがるようなものではなかったかという気がするのである。

テディスの教育理念、特徴も合わせてご覧ください。

テディスの教育理念、

特徴も合わせてご覧ください。